Les salles obscures grand-ducales ont accueilli, en 2015, la sortie de 273 films. Comme toujours, le très bon côtoie le médiocre, voire le mauvais. Alors que la fin de l’année est toute proche, Le Quotidien fait le bilan entre grands films, belles réussites luxembourgeoises et quelques déceptions.

Sélection réalisée par Pablo Chimienti

Birdman

À l’époque où il incarnait un célèbre superhéros, Riggan Thomson était mondialement connu. Mais de cette célébrité il ne reste plus grand-chose, et il tente aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à Broadway dans l’espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la première, il va devoir tout affronter : sa famille et ses proches, son passé, ses rêves et son ego… S’il s’en sort, le rideau a une chance de s’ouvrir…

En ayant remporté le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original et de la meilleure photographie à la 87e cérémonie des Oscars, sans oublier le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale (Michael Keaton), Birdman, d’Alejandro González Iñárritu, est, sinon le film de l’année, du moins un des deux ou trois qui ont vraiment marqué l’année 2015. Il y a l’histoire, bien sûr, à la fois drôle et décalée, en tout cas surprenante, avec – coup de génie – ce comédien (Michael Keaton, ex-Batman de Tim Burton) vieillissant qui après avoir incarné un superhéros inoubliable a vraiment du mal à retrouver la place qui fut la sienne à une époque à Hollywood. L’histoire réelle et celle de fiction sont donc incroyablement liées. Ce qui donne une profondeur nouvelle au propos déjà intéressant en soi.

Mais il y a aussi la forme. Cette espèce de plan-séquence qui dure du début à la fin du film. Une performance possible grâce à la technologie numérique, bien sûr, mais qu’il faut pouvoir porter et maîtriser. Là encore c’est une réussite. Bon, il reste ci et là l’une ou l’autre scène qu’on aurait pu laisser tomber, mais Iñárritu, qui avait déjà signé un grand film avec Biutiful (2010), offre là une œuvre magistrale.

Whiplash

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres, celui dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence…

J. K. Simmons dans le rôle de sa vie! L’acteur de 60 ans, qui a tourné dans une soixantaine de films (et pas des moindres), ainsi que dans de nombreuses séries télé, parmi lesquelles Oz, New York, police judiciaire ou encore The Closer, a remporté pas moins de 14 prix d’interprétation pour son rôle de Terence Fletcher, dont le Bafta, l’Actors Guild Awards 2015, le Golden Globe et l’Oscar du meilleur second rôle. Et il faut bien reconnaître qu’il est génialement détestable dans ce rôle de professeur aussi craint qu’aigri qui prend un jeune batteur talentueux sous son aile et son emprise psychologique.

Mais le film ne se limite pas à un comédien ou à un seul rôle. Avec cette idée sous-jacente que la fin justifie les moyens, et sa bande originale à mettre dans toute bonne discothèque, le film est passionnant. Maître et élève sont à la recherche absolue de la perfection musicale au point de supporter/imposer toutes les souffrances, aussi bien physiques que mentales. Le film, qui traite également du sentiment d’addiction entre un élève et son professeur, avec cette relation où chacun prend à tour de rôle le dessus sur l’autre, est peut-être la plus belle surprise de cette année. Car rares sont ceux qui ont vu le précédent – et premier – film de Damien Chazelle, Guy and Madeline on a Park Bench, malgré sa nomination en tant que meilleur film de l’année 2009 par le New York Times.

Tourné en dix-neuf jours seulement, Whiplash a d’ailleurs remporté le grand prix et le prix du public au festival américain de Deauville, tout comme au Sundance Film Festival.

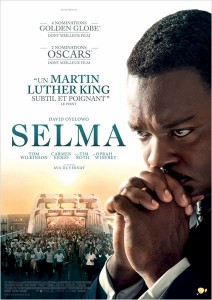

Selma

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président Johnson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.

C’est la première fois que les événements du printemps 1965 (qui se terminent par la célèbre marche de Selma à Montgomery) et le rôle de Martin Luther King dans la lutte pour les droits civiques sont relatés au cinéma. En effet, depuis sa mort il y a cinquante ans, aucun film sur le leader non violent n’avait été réalisé à Hollywood. Tourné par une femme, Ava DuVernay (Middle of Nowhere – prix de la mise en scène à Sundance) et produit par une femme, Oprah Winfrey, le film a la particularité de mettre, pour la première fois, en avant le rôle des dames qui ont participé à la lutte pour les droits civiques.

Le projet était plutôt mal parti. Quand un film passe pendant plusieurs années entre les mains de plusieurs réalisateurs et change presque entièrement son casting en cours de route, ça veut souvent dire que le produit est bancal, imparfait, infaisable… Il n’en est rien dans ce cas précis. Si son palmarès se résume aux seuls Oscar et Golden Globe de la meilleure chanson pour Glory, de John Legend, Selma est un film poignant. Militantisme d’un côté, racisme aveugle de l’autre, et au milieu un président des États-Unis qui veut bien faire avancer les choses, mais sans se presser, preuve qu’il n’avait pas saisi l’urgence historique.

À une période où aux États-Unis les crimes aux relents racistes se suivent de la part des forces de l’ordre, et où les peuples européens sont de plus en plus tentés par le repli identitaire, il est important de rappeler qu’il y a 50 ans à peine le racisme était encore institutionnalisé dans une démocratie occidentale. Et qu’il n’est certainement pas une option viable de société!

Lost River

Dans une ville qui se meurt petit à petit, Billy, une mère célibataire de deux enfants, est entraînée peu à peu dans les bas-fonds d’un monde sombre et macabre, pendant que Bones, son fils aîné, découvre une route secrète menant à une cité engloutie. Billy et son fils devront aller jusqu’au bout pour que leur famille s’en sorte.

Il est énervant Ryan Gosling. Non seulement il est jeune et beau, non seulement il est des comédiens les plus en vue de sa génération, mais en plus quand il se lance dans la réalisation, il arrive à proposer un film à la fois complexe et ambitieux qui mélange une histoire de famille plutôt intimiste – l’histoire d’une mère qui tente d’élever au mieux ses enfants dans un environnement hostile – un récit social sur les conséquences de la crise économique et un film de genre, à la limite du fantastique avec une ambiance de fin du monde d’une rare beauté.

Pas de grands prix internationaux pour Lost River, mais néanmoins une sélection pour le festival de Cannes dans la section «Un certain regard», qui met en perspective un cinéma plus original et audacieux.

Voilà les termes justes pour parler de ce Lost River, «original» et «audacieux»! Pourtant il y avait de quoi avoir peur en voyant que le Gosling réalisateur avait décidé de mettre en scène sa partenaire à la ville, Eva Mendes, ainsi que sa partenaire dans Drive, Christina Hendricks. Craintes vites dissipées dans les brumes et les ambiances crépusculaires de ce film surprenant pour lequel le réalisateur a avoué avoir beaucoup pris des cinéastes avec qui il a travaillé en tant qu’acteur, Derek Cianfrance et Nicolas Winding Refn, mais aussi des films fantastiques populaires des années 80.

Pour son récit comme pour sa plastique, le film est une grande réussite.

Taxi Téhéran

Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre rires et émotion…

Jafar Panahi a été condamné en décembre 2010 à six ans de prison et vingt ans d’interdiction de quitter le territoire iranien et de réaliser des films pour «participation à des rassemblements» et «propagande contre le régime». Une interdiction qui n’a pas empêché le cinéaste phare de la nouvelle vague iranienne de tourner et exporter, depuis, Ceci n’est pas un film (2011), Pardé (2013) et désormais Taxi Téhéran.

En 2013, la Berlinale lui décerne son Ours d’argent du meilleur scénario, cette année elle sera encore plus généreuse en primant le nouveau film de Panahi de son Ours d’or – le film a également remporté le prix du public au Luxembourg-City Film Festival.

L’idée est à la fois simple et difficile à mettre en place : obligé de tourner dans la clandestinité et ayant remarqué que les gens en Iran parlaient souvent librement dans les taxis, le cinéaste s’installe derrière le volant d’un de ces véhicules jaunes et, à l’aide de caméras discrètes, met en scène un docu-fiction où des gens parlent librement de leur vie à Téhéran et donnent leurs opinions sur le régime ou sur la pression religieuse dans la société. Ça a beau être scénarisé, ça a le parfum de l’honnêteté, de la réalité.

C’est brut, c’est fort, c’est malin, parfois même drôle. Et puis, surtout, c’est incroyablement osé!

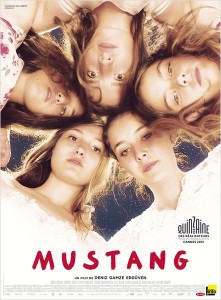

C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. Après de vils commérages de grand-mères du village, la belle et jusque-là douce maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger les uns après les autres.

Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, finissent par connaître des destins opposés, entre les plus âgées, qui finissent par accepter le futur qu’ont décidé pour elles leurs parents et les plus jeunes qui finissent par toutes se rebeller, chacune à sa manière.

Il y a du Virgin Suicides dans ce Mustang, avec moins de pesanteur et, au départ du moins, beaucoup plus de lumière.

Bien que Mustang soit le premier long métrage de Deniz Gamze Ergüven, la réalisatrice n’est pas tout à fait sortie de nulle part. Ancienne de la prestigieuse école de cinéma de la Fémis, primée à Locarno pour son film de fin d’études, la cinéaste franco-turque a tenu à rappeler la triste réalité de certaines jeunes filles dans les régions les plus isolées de son pays d’origine, où le sacro-saint honneur familial est plus important que le bonheur de ses propres filles et où les ragots de quelques mégères peuvent à jamais tuer une bonne réputation.

Mais au-delà de son sens profond, le film offre également un beau moment de cinéma. Et s’il ne fallait garder qu’un seul détail de ce Mustang, ce serait le sourire d’abord, puis la révolte de la jeunes Günes Nezihe Sensoy dans le rôle de la plus petite des cinq sœurs, Lale.

Présenté à la Quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes, le film est reparti avec le prix Label Europa Cinemas. Il a depuis également remporté le prix Fipresci – découverte européenne aux European Film Awards et est en lice pour le prochain Oscar du meilleur film étranger.

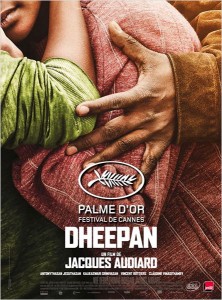

Dheepan

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.

La Palme d’or du festival de Cannes, c’est lui, Dheepan. Une récompense accueillie comme une grande surprise par de nombreux professionnels et critiques qui voyaient d’autres noms s’imposer cette année à Cannes. Mais Jacques Audiard, qui remporte là sa première Palme, doit peut-être aussi sa récompense à ses précédents films, et surtout les deux derniers, Un prophète (2009) et De rouille et d’os (2012). Mais attention, Dheepan ne fera certainement pas tache dans le palmarès de la plus prestigieuse récompense cannoise.

Le film reprend un certain nombre de sujets typiques du cinéma d’Audiard – entre autres le héros débrouillard débarquant dans un monde qui lui est étranger et qui apprend petit à petit à le maîtriser –, tout en proposant une ambiance qu’on pourrait qualifier de «western moderne».

Tourné presque exclusivement avec des comédiens non professionnels et dans les décors réels d’une banlieue française difficile, Dheepan réussit l’exploit de raconter à la fois les horreurs de la guerre civile au Sri Lanka, la difficulté pour les demandeurs d’asile politique de se faire une place dans la société française ainsi que les travers de la France d’aujourd’hui avec ces banlieues plus que jamais sur le point de craquer.

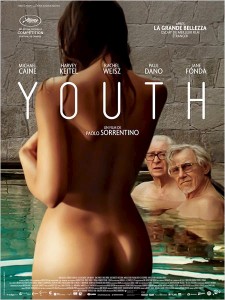

Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes suisses. Fred, compositeur et chef d’orchestre désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir à la carrière musicale qu’il a abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, s’empressant de terminer le scénario de son dernier film, qui devrait être son grand chef-d’œuvre. Les deux amis savent que le temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir ensemble. Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps qui passe…

Boudé au festival de Cannes, le nouveau film de Paolo Sorrentino a fait le plein de récompenses lors des European Film Awards (meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Michael Caine). Le réalisateur propose là un film tout en délicatesse, sur le temps qui passe, sur le rapport à l’avenir, sur les relations humaines. Les décors grandioses apportent ici surtout l’isolement nécessaire à ce moment de luxe, de calme et de volupté avec ces deux amis qui sentent la fin venir, mais comptent encore bien profiter, ne serait-ce qu’avec les yeux, des belles choses de la vie.

Sans jamais tomber dans la sinistrose, les personnages font le bilan d’une vie. Pas seulement des leurs, mais de la vie en général. Le tout avec beaucoup d’humour et d’autodérision. Ce qui offre des séquences pleines de tendresse, des réflexions pertinentes, des images somptueuses ainsi qu’une bonne dose de politiquement incorrect. Un film tout simplement superbe!

Suburra

Dans l’Antiquité, Suburra était le quartier de Rome où les hommes du pouvoir et les criminels se rencontraient discrètement. Deux mille ans plus tard, ce lieu existe encore… Un grand projet immobilier doit transformer le littoral romain en un nouveau Las Vegas. Pour aboutir il faut le soutien de Filippo Malgradi, un politicien corrompu lié au crime organisé. Mais des personnages de second plan (mafieux, drogués, prostituées, fêtards…), en marge de ces jeux de pouvoir et de spéculation, risquent de tout faire capoter. L’État, le Vatican et la Mafia sont impliqués. En sept jours, la mécanique va s’enrayer : la Suburra va sombrer, et renaître.

Voilà le pitch de Suburra, pour certains un des plus beaux films sur la mafia réalisés depuis la trilogie du Godfather. Sans aller jusqu’à cet avis extrême, le film, que certains cinéphiles grand-ducaux ont d’abord pu découvrir au festival du Film italien de Villerupt avant son arrivée en salle chez nous, est clairement un film coup-de-poing. Ultraléché stylistiquement, ultrarapide dans son récit et surtout ultraviolent, Suburra passe de l’or des palais de la République et des grands palaces où se prélassent ceux de la haute aux coins les plus crasseux de la périphérie de Rome, là où les petits mafieux locaux se livrent une guerre sans merci.

Stefano Sollima s’en prend à tous les pouvoirs transalpins : les politiciens, les religieux, les mafieux, les bourgeois… Chez lui, une trahison succède à une autre. Et dans cette roulette russe, bien malin est celui qui arrivera à dire qui s’en sortira indemne. Jusqu’à la fin le réalisateur tient le spectateur en alerte. Par un récit surprenant mais aussi grâce à des images magnifiques, des scènes de sexe d’un rare érotisme et une beauté plastique digne d’un tableau de maître.

Star Wars 7 The Force Awakens

Trente années après la destruction de l’Étoile de la mort, Luke Skywalker, le dernier Jedi en vie, a disparu. Le Premier Ordre, né des ruines de l’Empire galactique, fouille la galaxie pour le retrouver et l’éliminer. La Résistance, force militaire issue de la République, cherche également l’ancien disciple d’Obi-Wan Kenobi. À la tête de la Résistance se trouve désormais la sœur jumelle de Luke, l’ancienne princesse et générale Leia Organa.

Voilà dix ans que les fans de la saga de science-fiction créée par George Lucas, Star Wars, attendaient ce septième épisode. Trente-deux ans même qu’ils attendaient de savoir ce qui allait se passer après le tome 6, Return of the Jedi. Une longue attente qui s’est terminée le 16 décembre dernier, avec la sortie de ce septième épisode, The Force Awakens.

Et il faut dire que, si l’attente était forte, la crainte l’était tout autant. Car entre la sortie en 2005 du tome 3, Revenge of the Sith, et ce nouveau film, le créateur, George Lucas, a vendu sa maison de production, LucasFilm, à The Walt Disney Company. Et la question était la même chez tous les fans : est-ce que l’entreprise aux grandes oreilles allait entretenir le mythe? Ou au contraire allait-elle trop «dysneyser» l’univers intergalactique et guerrier de Lucas? En fait, les deux sont vrais.

Ce septième tome parvient à garder l’esprit originel de la série, tout en le modernisant et en l’édulcorant un peu. Résultat, The Force Awakens est agréable à regarder et à suivre (d’autant que de nombreux personnages de la première trilogie font leur retour), on propose des relations nouvelles entres les personnages et on donne même une profondeur inédite aux Stormtroopers. Par contre, le récit est tristement linéaire et simple. Et la bataille finale de ce premier tome de la nouvelle trilogie ne casse pas trois pattes à un canard. Mais bon… ça sent bon la Force. Et ça, ça fait du bien!

Les autres films remarquables de l’année

American Sniper, de Clint Eastwood. Félix et Meira, de Maxime Giroux. Inherent Vice, de P. T. Anderson. Still Alice, de Richard Glatzer et Wash Westmoreland. Dear White People, de Justin Simien. Dark Places, de Gilles Paquet-Brenner. Mange tes morts, de J.-C. Hue. Good Kill, d’Andrew Niccol. Im Labyrinth des Schweigens, de Giulio Ricciarelli. La Tête haute, d’Emmanuelle Bercot. The Farewell Party, de Sharon Maymon et Tal Granit. La Loi du marché, de Stéphane Brizé. Que horas ela volta, d’Anna Muylaert. Victoria, de Sebastian Schipper. La isla minima, d’Alberto Rodriguez. Southpaw, d’Antoine Fuqua. Casanova Variations, de Michael Sturminger. The Little Prince, de Mark Osborne. Man from U.N.C.L.E., de Guy Ritchie. We Are Your Friends, de Max Joseph. Much Loved, de Nabil Ayouch. Life, d’Anton Corbijn. Fatima, de Philippe Faucon. Hotel Transylvania 2, de Genndy Tartakovsky. Mon roi, de Maïwenn. The Lobster, de Yorgos Lanthimos. Son of Saul, de László Nemes. Spectre, de Sam Mendes. Me and Earl and the Dying Girl, d’Alfonso Gomez-Rejon. Pawn Sacrifice, d’Edward Zwick. Bridge of Spies, de Steven Spielberg. He Named Me Malala, de Davis Guggenheim.

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois

Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois